業務のスピードや変化への対応力が問われる場面が増えてきました。想定通りに進まないプロジェクト、急な仕様変更、判断を待つ余裕のない現場。そうした状況で役立つフレームワークが「OODAループ」です。

この記事では、OODAループの基本からPDCAとの違い、実際のビジネス現場での活用例までを解説します。

目次

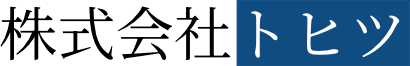

OODAループとは?

OODAループとは、米空軍のジョン・ボイド大佐によって提唱された、意思決定と行動のフレームワークです。

以下の4ステップで構成されます:

- Observe(観察)

- Orient(状況判断)

- Decide(意思決定)

- Act(行動)

このループを素早く回すことで、常に変化する環境の中でも的確な対応が可能になります。もともとは空中戦での即応的な判断のために生まれた理論ですが、近年ではビジネス、マーケティング、製造、自治体業務など、さまざまな分野で応用されています。

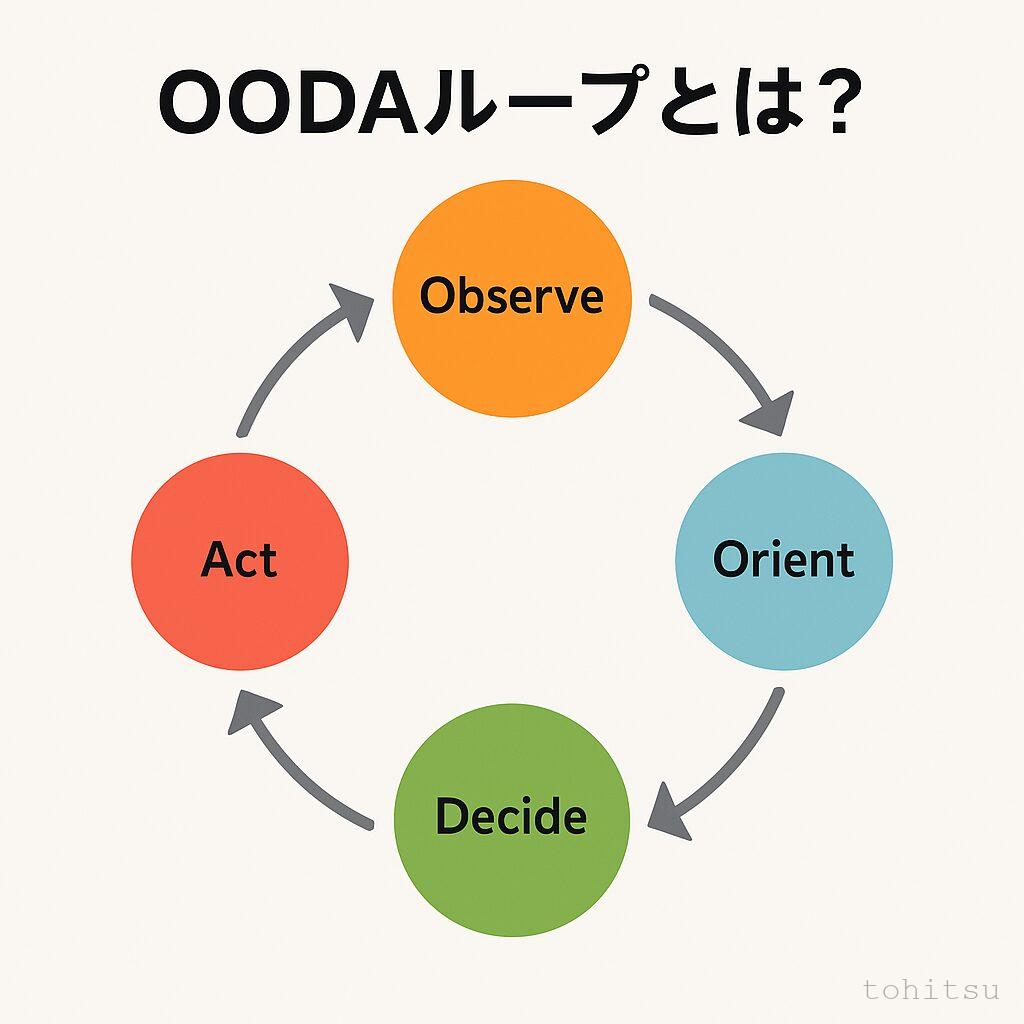

OODAループとPDCAの違い

| 特徴 | PDCA | OODA |

|---|---|---|

| スタート地点 | 計画(Plan)から | 観察(Observe)から |

| 主な目的 | 品質改善・プロセス管理 | 状況変化への即応 |

| フレームワークの性質 | サイクル重視 | 柔軟な判断ループ |

| 適した環境 | 安定的・継続的改善 | 不確実・変化の激しい環境 |

PDCAは長期的な改善に向いていますが、OODAは短期的な対応力が問われる場面に適しています。

OODAループのビジネス活用例

マーケティング

- SNSの反応をObserve

- 顧客のニーズをOrient

- 反応の良い施策をDecide

- 素早く投稿・実行(Act)

営業

- 顧客の表情・言動をObserve

- 相手の立場や状況をOrient

- トーク方針をDecide

- クロージングに向けてAct

製造業

- 製造ラインのトラブルをObserve

- 現場環境や設備の状況をOrient

- 改善対応の優先順位をDecide

- 即時に対応・修正(Act)

実際のOODAループ実践例(製造現場より)

製造業の現場において、OODAループはトラブル対応や品質改善に活用されています:

- Observe:設備の異音や不具合発生を現場で察知

- Orient:原因の特定や類似事例の確認を行う

- Decide:停止ラインの切り替えや修理対応を即決定

- Act:必要な対処をその場で実行し、再度監視体制へ

このようなリアルタイムの意思決定と対応力が、現場の安定稼働と品質維持につながります。

OODA実践チェックリスト

- 今、何が起きている? → Observe(観察)

- それにどう意味づけできる? → Orient(状況判断)

- 今、取るべき一手は? → Decide(意思決定)

- とにかく動く、試す → Act(行動)

- また観察に戻ってループ開始

OODAは、日本の現場をもっと強くできる

変化が常態化した時代において、一人ひとりが現場で柔軟に考え、即時に動ける力を持つことは大きな強みです。

OODAループは、現場力を底上げし、考えて動ける人を増やします。私たちは、ITや業務改善の現場でOODA的アプローチを活用しながら、より良い社会の実現に貢献しています。

まとめ:今こそ「柔軟な判断ループ」をあなたの現場に

PDCAが「地に足をつけて改善する型」だとすれば、OODAは「状況に応じて踊る型」。あなたの現場にも、まず観察から始めるOODAループを取り入れてみませんか?